近年来,随着新能源产业的爆发式增长,储能电池PACK集成领域成为众多企业争相涌入的“黄金赛道”。然而,这个看似充满机遇的市场背后,实则暗藏技术壁垒——对于缺乏技术沉淀的企业而言,PACK集成的复杂性正成为其难以跨越的“隐形鸿沟”。

一、PACK集成:“一场精密外科手术”

如果把储能系统比作人体的循环系统,PACK集成就是一场需要极高精度的“外科手术”。它要求企业同时具备电化学、热力学、电子工程等多学科交叉能力:从数百甚至数千个电芯的精准匹配,到BMS系统毫秒级的实时监控;从热管理的温差控制,到充放电均衡算法的动态优化,每一个环节都在考验企业的技术积累。某企业曾因忽略电芯批次一致性差异,导致循环寿命不足设计值的60%,引发大规模退货。究其根本,是其对电芯分选工艺的理解仅停留在电压匹配层面,而忽视了内阻离散性和自放电率的长期影响。相关数据表明,当电芯内阻离散度>5%时,系统有效容量下降速度会加快2.3倍,热失控风险概率提升至基准值的187%。

二、新生代企业的三大技术“暗礁”

1. 安全性风险:经验缺失的蝴蝶效应

热失控防护设计的薄弱环节往往源自认知盲区。某品牌的储能柜曾因模组间散热风道设计不合理,局部温度差异超过15℃,最终引发连锁反应。这暴露出企业热仿真建模能力的不足——真正的热管理不仅要计算稳态工况,更要预判极端条件下的热传播路径。对比测试发现,蛇形流道压降达35kPa,而仿生叶脉结构仅19kPa,S型流道在45℃环温下温差达7.2℃,优化后的拓扑结构温差≤1.8℃。

2. 性能衰减:一致性管理的"木桶效应"

当电芯的容量差异超过3%、内阻离散度突破5%,电池系统的有效容量就会以"木桶短板"效应加速衰减。某些企业因缺乏大数据积累,难以为BMS管理策略提供精准参数,导致电池系统在运行仅1-2年后便出现"健康度断崖"。

3. 成本陷阱:技术妥协的连锁反应

为快速抢占市场,部分企业选择简化保护设计或采用低阶方案。这种“技术降本”虽然在初期降低了10%-15%的BOM成本,却可能带来3倍以上的售后维护成本。典型案例显示,此类产品的故障率往往达到行业平均水平的2-3倍。某项目全周期成本核算显示,采用IP54防护等级,较IP67节省8.6万元,但故障维修支出增加27.3万元,年均停机损失达43万元。

三、破局之道:技术积累的"四重修炼"

1. 建立电芯"基因库"

头部企业通常拥有百万级电芯测试运行数据库,通过机器学习构建曲线族谱,这正是实现精准分选的基础。建议企业从建立千组级测试样本库起步,逐步完善电芯全工况特征图谱,。

2. 数字孪生技术先行

在物理样机开发前,搭建包含电-热-力多场耦合的数字化仿真平台。某独角兽企业的实践表明,虚拟测试可提前发现80%以上的设计缺陷,将开发周期缩短40%。如通过电-热-力多场耦合仿真可提前发现Busbar共振风险,避免量产阶段损失。

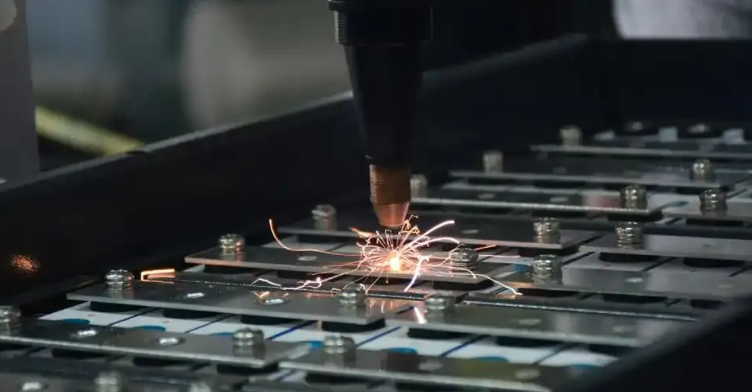

3. 工艺know-how的微观积累

从激光焊接的熔深控制到灌胶工艺的粘度曲线,这些微观工艺参数需要持续迭代。如对焊接熔深控制标准(0.8-1.2mm)、灌封胶粘度动态曲线(3000-5000cps)、接触器压力公差带(±0.05N·m)等建立工艺缺陷模式库,将每0.1%的效率提升转化为技术壁垒。

4. 生态化技术协作

与电芯厂商共建数据共享平台,联合BMS算法开发自适应控制策略,这种"技术共生"模式可快速弥补单项能力短板。某跨界企业通过联合开发智能接触器,成功将继电器故障率降至0.5ppm。数据共享使电芯分选误差率降低63%,联合开发的主动均衡算法使容量利用率提升2.8%。

四、写在最后:敬畏技术的长期主义

储能PACK集成本质上是一场"没有终点的马拉松"。那些最终穿越周期的企业,必将是既能坚持技术创新,又深谙技术沉淀之道的"长期主义者"。当行业从野蛮生长走向精耕细作,唯有将每个电芯的呼吸脉搏都纳入技术信仰的企业,才能真正赢得这场"安全与效率"的终极较量。

(数据支持:据CNESA统计,2023年储能系统故障案例中,PACK环节问题占比达67%)。